神経がない歯を白くする方法

大きな虫歯などが原因で歯の神経を抜く治療をした場合、しばらくしてその歯が黒っぽく変色してしまうことがあります。

歯の変色では着色汚れによる“歯の黄ばみ”が有名ですが、この黄ばみと神経のない歯の変色とでは色が変わるメカニズムが異なるため注意が必要です。

ここでは神経のない歯が変色する原因や、変色した歯を白くする治療法などを詳しくご紹介します。

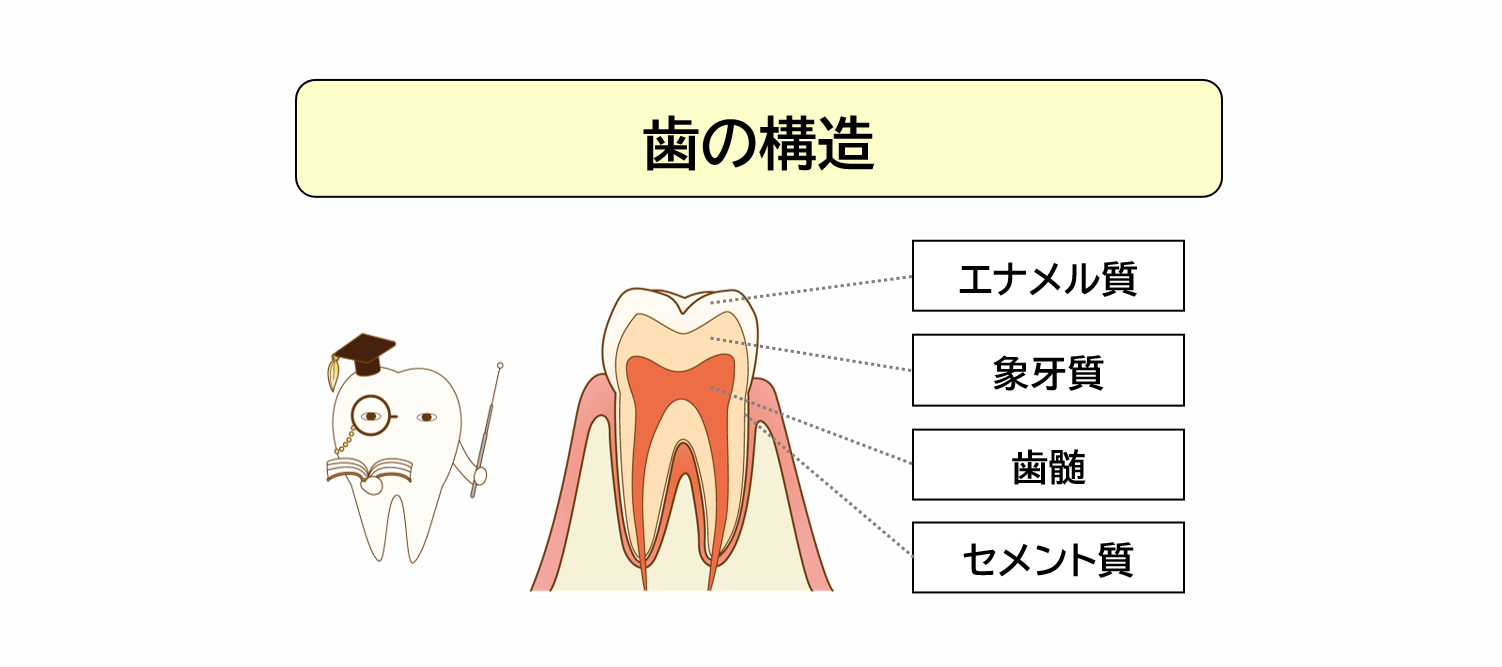

歯の構造を知ろう

歯の色と神経の関係を知る予備知識として、まずは歯の基本的な構造についておさらいしておきましょう。

歯は基本的に表面から「エナメル質」「象牙質」「歯髄」「セメント質」の4つの組織から構成されます。また歯根部(歯の根っこ)にはエナメル質がなく、象牙質の外側は「セメント質」という組織に覆われています。

ではそれぞれの組織について、以下に詳しく解説していきましょう。

エナメル質

歯の一番外側を覆っているエナメル質は体の部位の中でもっとも硬く、その硬さは水晶と同等といわれています。

この頑丈なエナメル質が外界の刺激から歯を守ってくれるおかげで、私たちは冷たいものや熱いものを美味しく食べることができます。

色は半透明で、エナメル質の表面や内側に食べ物などの着色物が沈着すると、歯が黄ばんで見えるようになります。

象牙質

エナメル質の下にある象牙質は、エナメル質よりも少し軟らかく、黄色を帯びている組織です。私たちの歯の色は、象牙質の色がエナメル質から透けてみえる度合いで決定づけられます。

日本人の歯の色が欧米人よりも平均的に黄色っぽく見えるのは、欧米人と比べて日本人のエナメル質が薄く、象牙質の色がより透けて見えてしまうためです。

その象牙質には「象牙細管」という細い管があり、外界からの刺激はこの象牙細管を通じてその奥の神経(歯髄)に伝えられます。

歯髄

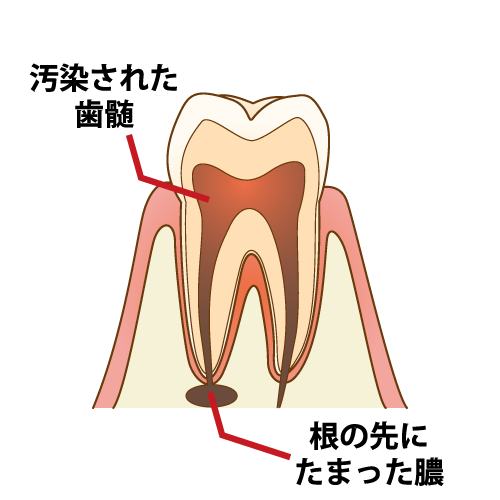

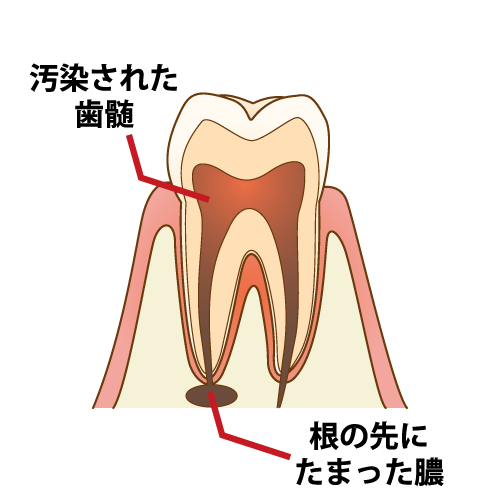

歯の一番内側にある歯髄には、歯の知覚(痛み)をつかさどる神経と、歯に酸素や栄養を送る血管が含まれています。

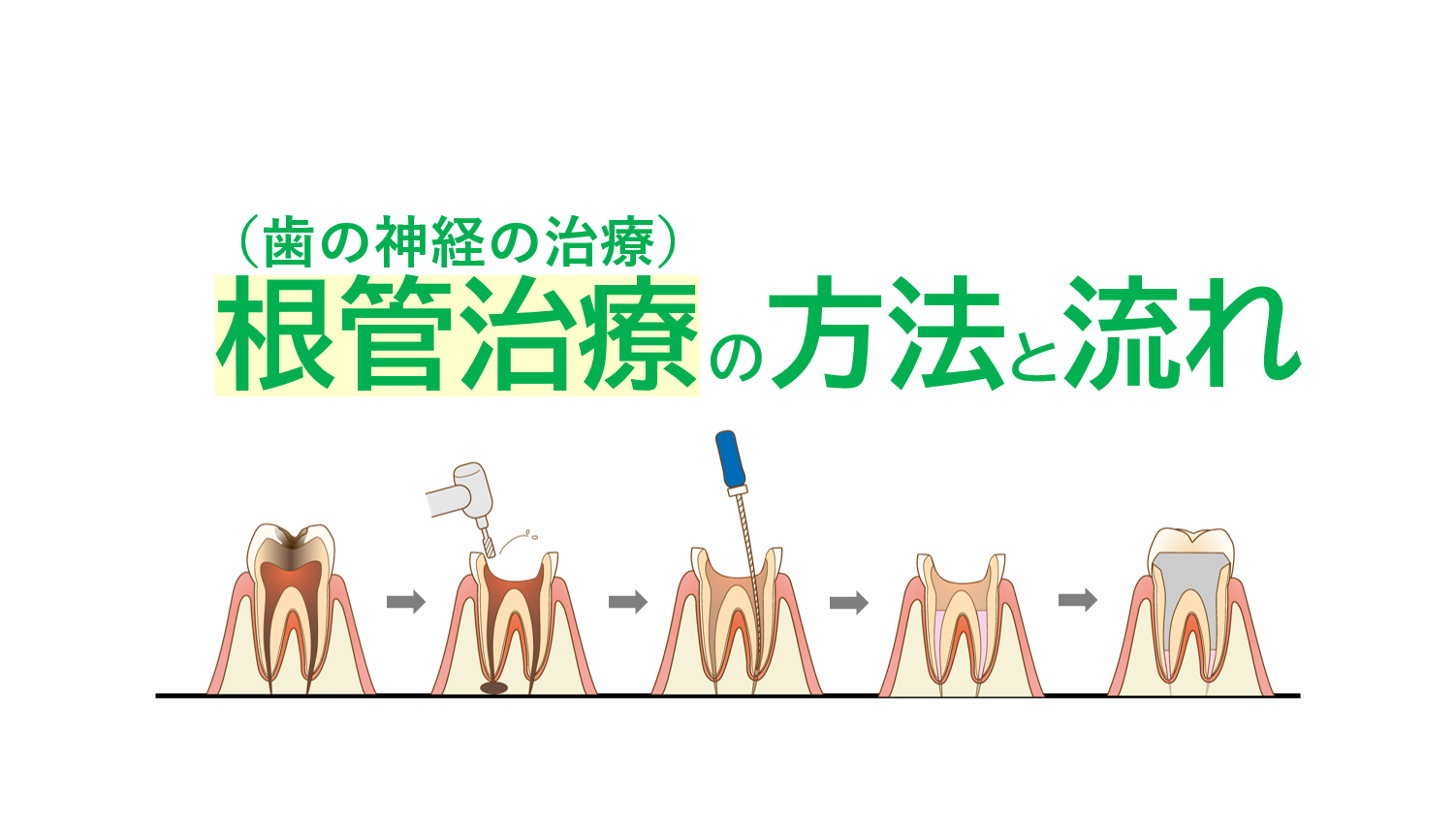

大きな虫歯などで歯髄にまで細菌が感染した場合、汚染された歯髄を丸ごと取り除き、細菌の感染がそれ以上奥まで広がらないように処置をおこないます。

これが一般に「神経を抜く」といわれる治療で、専門的には「抜髄(ばつずい)」もしくは「根管治療」と呼ばれます。神経を抜くとそれ以後は歯に酸素や栄養が届かなくなるため、歯は枯れ木のように少しずつ弱っていくほか、時間の経過とともに歯の色も黒っぽく変色していきます。

セメント質

セメント質は歯根(歯の根っこ)の表面を覆う組織です。通常は歯ぐきに覆われて見えませんが、加齢や歯周病などで歯ぐきが痩せてしまうと、少し黄色を帯びたセメント質が露出して見えるようになります。

セメント質と骨の間は「歯根膜」という弾力のある繊維でつながれており、この歯根膜が外部からの衝撃をやわらげるクッションの役割を果たしています。

神経を抜いた歯が変色する理由

歯の変色については、神経のある歯とない歯とでその原因が少し異なるため、まずは両者の違いを理解しておきくことが大切です。

一般に、神経のある歯は「生活歯」、神経のない歯は「失活歯」と呼ばれます。生活歯の変色では、飲食による“着色汚れ”や、加齢などでエナメル質が薄くなり、象牙質がより透けて見えてしまうことで生じる”歯の黄ばみ“が代表的です。

いずれも歯の色が本来の色よりも黄色っぽく見えるのが特徴で、歯科のクリーニングやホワイトニングでその黄ばみを解消することができます。

一方の失活歯の場合は、時間の経過とともに歯の色が黒っぽく変化するのが特徴です。治療で歯の神経を抜いてしまうと、歯の内側には血液が行き渡らなくなり、象牙質のタンパク質が古くなります。

すると象牙質が黒く変色し、それがエナメル質から透けて歯全体が黒っぽく見えはじめるわけです。

着色物など外部からおこる生活歯の変色とは異なり、失活歯は歯の内側(象牙質)におこる変色であるため、基本的にクリーニングやホワイトニングでその色を改善することはできません。

また同様の変色は、歯の打撲や外傷などで、歯の神経が死んでしまった場合にも起こります。

▶歯の神経が死ぬ原因を知りたい方は「歯の神経が死ぬ原因と対処法」の記事をご確認ください。

変色した歯の治療方法と注意点

では神経のない歯を白くしたい場合に、どのような治療が一般的におこなわれているのかを詳しくご紹介していきましょう。

ブリーチング

ブリーチングは失活歯を対象にしたホワイトニングで、「ウォーキングブリーチ」「インナーブリーチ」とも呼ばれます。

一般的なホワイトニングでは歯の表面にホワイトニング剤を作用させますが、ブリーチングでは歯の内部にホワイトニング剤を詰めて効果を発揮させます。

自分の歯を削らなくても白くできる点がメリットです。

一方でブリーチングは、施術の前にしっかり根っこの治療(根管治療)がおこなわれていることと、歯の形が残っていて歯質も丈夫であることが施術の条件に挙げられます。

根っこの治療が不十分なまま施術をおこなうと、薬液が根管から根元のほうへ漏れてしまうおそれがあるため注意が必要です。 またブリーチングでは歯の内側につめた薬剤からガスが発生し、そのガスにより内圧が上がると歯にヒビが入ったり、割れたりすることがあります。

したがって自身の歯がブリーチングに適しているかどうかを、歯科医にしっかりと診断してもらうことが大切です。

ラミネートベニア(歯のつけ爪)

ラミネートベニアは前歯の変色歯を対象にした治療法で、歯の表面をわずかに削り、そこに薄いセラミックチップを貼りつけて歯の色や形を修復していきます。

イメージとしては“歯のつけ爪”のような感覚です。歯の色と同時に形や並びなども変えることができるほか、削る量も表面から0.3~0.5mm程度と少ないため、歯へのダメージを最小限に抑えることができます。

ただしラミネートベニアは前歯のみを対象にした治療であり、奥歯を白くしたい場合には被せ物など他の治療法の検討が必要となります。また前歯の噛み合わせによっては治療が適用できない場合もあります。

セラミックなどの被せ物

歯の全周を削り、被せ物を入れて歯の色を修復します。ラミネートベニアと同様に、歯の形態や歯並びも同時に整えられるのがメリットです。

また神経のない歯は歯質が弱くなりやすい傾向があるため、被せ物を入れることで強度を補強するという利点もあります。

一方で被せ物は歯質を大きく削る必要があるほか、セラミックなど審美性の高い材質を選択する場合は、他の治療法と比べ費用も高くなります。

歯のマニキュア(コーティング)

歯の表面に専用のマニキュアを塗り、歯の色を改善していきます。市販品を購入して自分で塗る方法と、歯科医院で施術をおこなう方法があり、いずれも短い時間で歯を白くすることができます。

歯科医院でおこなうマニキュアはカラーバリエーションが豊富で仕上がりもよく、効果が長持ちしやすいのでおすすめです。ただしその効果は長くても1~3ヶ月程度ですので、繰り返し施術をおこなう必要があります。

ホワイトニング

歯の表面にホワイトニング剤を塗布し、エナメル質に染みついた黄ばみ汚れを分解・漂白していきます。

生活歯を白くしたい場合の第一選択肢として人気のある治療法ですが、神経のない失活歯の場合はそれほど効果が期待できません。失活歯の変色については、上記に挙げた4つの方法から自分に合う治療法を選択することをおすすめします。

まとめ

神経のない失活歯の変色は歯の内側で生じているため、歯磨きやクリーニング、また一般的なホワイトニングなどで色を改善することができません。

そこで失活歯の色が気になる場合は、歯科医院でのブリーチングやラミネートベニア、被せ物などから治療法を選択していきます。

それぞれの治療法にメリットとデメリットがあるため、本記事を参考に、まずは歯科医院で自身にあった方法を相談してみましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■他の根管治療のコラム:https://teech.jp/column/konkanchiryo

■根管治療の歯科医師インタビュー:https://teech.jp/interview/konkanchiryo-interview

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【コラム執筆・監修者の紹介】

影向 美樹

歯科医師免許取得後、横浜・京都の歯科医院にて10年ほど歯科医として勤務。現在は歯科分野を中心とした医療系Webライターとして活動中。